Wer heute auf den Wald- und Feldwegen rund um Ballendorf spazieren geht, kann an einem Ort verweilen, der mehr Bedeutung trägt, als man zunächst vermutet: die Triangulationssäule Ballendorf. Viele kennen den Platz als schönen Punkt, um den Sonnenuntergang zu beobachten oder mit Kindern das Echo zu rufen. Doch die Säule ist weit mehr – sie ist ein Denkmal sächsischer Wissenschaftsgeschichte.

Auf den ersten Blick wirkt der runde Porphyrpfeiler mit 49 Zentimetern Durchmesser eher unscheinbar. Fest im Boden verankert, ragt er schlicht aus dem Feld. Doch er gehört zu einem Vermessungsnetz, das im 19. Jahrhundert angelegt wurde, um Sachsen und Mitteleuropa präzise zu kartieren. Damit steht die Ballendorfer Säule bis heute als stiller Zeuge einer Pionierleistung der Geodäsie – der Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche.

Die große Aufgabe der Triangulation

1861 wurde die Initiative zur Mitteleuropäischen Gradmessung ins Leben gerufen – ein ehrgeiziges Projekt, das Wissenschaftler verschiedener Länder zusammenführte. Ziel war es, ein länderübergreifendes Netz an Vermessungspunkten aufzubauen, um die Erdgestalt und die Landkarten mit höchster Genauigkeit zu bestimmen.

Zwischen 1862 und 1890 führte das Königreich Sachsen seine eigenen Vermessungsarbeiten durch. Unter der Leitung von Professoren wie Carl Christian Bruhns von der Leipziger Sternwarte, Julius Weisbach von der Freiberger Bergakademie und vor allem Christian August Nagel von der Polytechnischen Schule Dresden entstand ein engmaschiges Netz von Dreiecken. Dabei wurden die Längen und Winkel zwischen den Messpunkten erfasst und rechnerisch verbunden, sodass sich aus den geometrischen Zusammenhängen Positionen von höchster Genauigkeit ergaben.

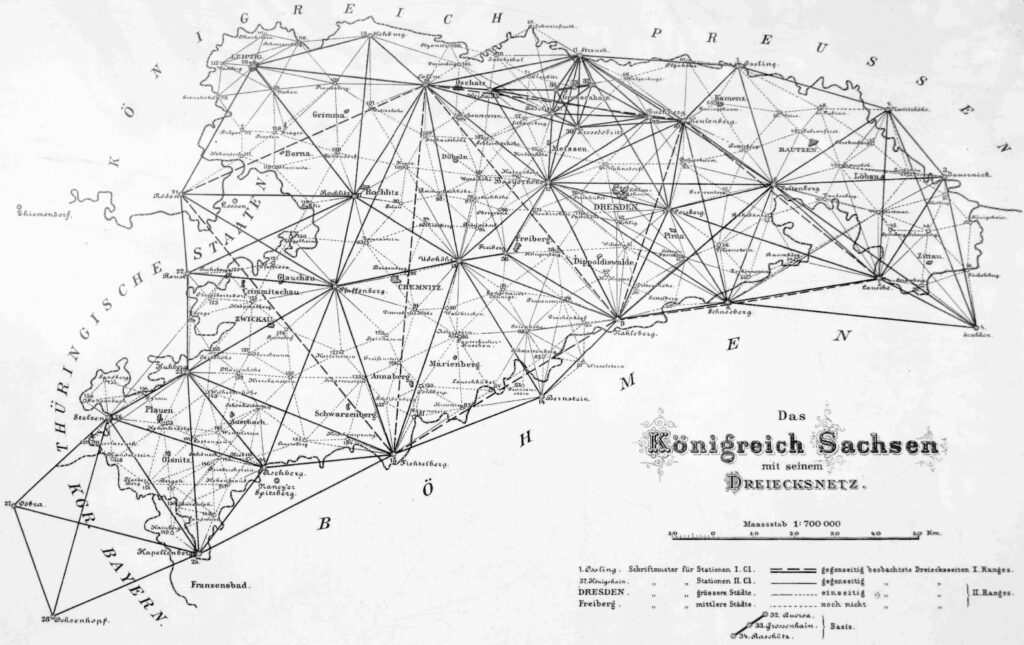

Das Königreich Sachsen zum Zeitpunkt seiner Vermessung. Mit Hilfe von Dreiecks- und Winkelmathematik wurden Entfernungen genauestens bestimmt. An jedem Messpunkt steht eine so genannte Triangulationssäule in der Landschaft

(© Unknown authorUnknown author/ Wikipedia)

Von 36 Punkten 1. Ordnung ausgehend, die über das Land verteilt waren, wurden weitere Punkte 2. und 3. Ordnung gesetzt, um das Netz zu verdichten. So entstand ein flächendeckendes System, das für präzise Karten und Berechnungen genutzt werden konnte.

Die Berechnungen – Geometrie in großem Maßstab

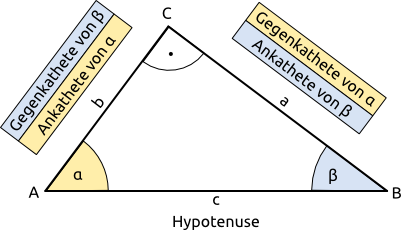

Das Grundprinzip der Triangulation ist ebenso einfach wie genial: Man misst eine Basislinie exakt, bestimmt die Winkel eines Dreiecks – und kann daraus ein ganzes Netz berechnen, das sich wie eine Kette über das Land spannt.

Die zugrunde liegende Mathematik basiert auf den klassischen Sätzen der Trigonometrie, die Schülerinnen und Schüler heute bereits in der 9. Klasse kennenlernen. Um Messfehler zu vermeiden, wurden Winkel mehrfach bestimmt und die Dreiecke so angeordnet, dass sie sich gegenseitig kontrollierten. Jede Station war Teil mehrerer Dreiecke, wodurch Abweichungen sichtbar und rechnerisch ausgleichbar wurden.

(© Aufgabenfuchs)

Auch die Ballendorfer Säule erfüllte diese Funktion: Sie war ein fester Bezugspunkt im sächsischen Netz – ein Knoten, der mit vielen weiteren Punkten verbunden war und so zu einem präzisen Gesamtbild beitrug, das sich über das gesamte Königreich spannte.

Die Triangulationssäule in Ballendorf

Am 20. August 1875 wurde das 36 Quadratmeter große Grundstück für die Errichtung der Ballendorfer Station erworben. Der Waldwärter J. L. Krebs verkaufte es für 40 Mark an den Staat. Noch im selben Monat begann unter der Leitung des Assistenten Resch der Bau der Säule. Die Baukosten beliefen sich auf 307 Mark – ein beachtlicher Betrag, der den hohen Stellenwert dieses Projekts unterstreicht.

Die Säule wurde auf Sand und Kies gegründet, 1,2 Meter tief, mit zwei Schichten aus Stein, die das Fundament bildeten. Im Zentrum wurde ein System aus vier Seitenprismen eingebracht, das die Stabilität und Genauigkeit der Markierung bis heute gewährleistet. Der runde Pfeiler aus einem einzigen Porphyrblock ragt über einen quadratischen Sockel auf, in dem ein Höhenbolzen eingelassen ist. Am unteren Ende des Oberteils ist noch der Schaft eines älteren, abgeschlagenen Bolzens zu erkennen – Spuren der intensiven Nutzung in der Zeit der Vermessungsarbeiten. Auch ein Gründungsdokument wurde in der Säule hinterlegt und macht sie zu einem kleinen Archivstein vergangener Ingenieurskunst.

Christian August Nagel – der Architekt des Netzes

Hinter diesem Werk stand Christian August Nagel (1821–1903). Geboren in Grünberg bei Radeberg, studierte er in Dresden Ingenieurwissenschaften und wurde 1852 der erste ordentliche Lehrer für Geodäsie an der Polytechnischen Schule, der heutigen Technischen Universität. Nagel war es, der die Vermessungspunkte auswählte, markierte und die Genauigkeit überwachte. Über Jahrzehnte widmete er sich der sächsischen Triangulation und leitete nicht nur die praktische Arbeit, sondern auch die komplexen Berechnungen.

1888 wurde er Direktor des Mathematisch-Physikalischen Salons im Dresdner Zwinger – eine Anerkennung seiner Leistungen, die Wissenschaft und Technik miteinander verbanden. Er starb 1903 in Dresden und fand auf dem Alten Annenfriedhof seine letzte Ruhestätte.

Ein Denkmal der Wissenschaft

Die Ballendorfer Säule ist nicht bloß ein Stein am Feld, sondern ein Zeugnis einer Epoche, in der Vermessungskunst, Mathematik und Ingenieurwesen Hand in Hand gingen. Sie erinnert an eine Zeit, in der die Welt mit Zirkel, Theodolit und viel Geduld vermessen wurde – und Ballendorf mitten in diesem wissenschaftlichen Abenteuer stand.

Wer vor ihr steht, blickt nicht nur auf ein Stück Porphyr, sondern auf ein Symbol der Präzision und des menschlichen Strebens, die Welt zu ordnen und zu verstehen.

Euer KuH Verein Ballendorf

„Gemeinsam machen wir unser Dorf lebendig“

Quellenverzeichnis:

Informationstafel an der Triangulationssäule Ballendorf;

Buskompass Erlebnis Erfahren, Nico Pohl, Sachsen vermessen – Die Großenhainer Grundlinie, online verfügbar unter: https://buskompass.de/geschichte/sachsen-vermessen-die-grossenhainer-grundlinie/.

Wikipedia, Königlich-Sächsische Triangulierung, online verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6niglich-S%C3%A4chsische_Triangulirung